2025年9月,《2025建设工程施工管理办法》正式实施,全国工程质量检测市场规模预计突破850亿元,年均复合增长率达12%。与此同时,住建部要求2025年新建建筑中绿色建筑占比必须达到80%,建筑领域碳排放强度较2020年下降20%。这一系列政策组合拳正深刻重塑检测行业生态,头部企业已开始加速布局智能化转型,而中小机构则面临资质升级与技术迭代的双重压力。行业正站在从"人工检测"向"数智化检测"跨越的关键节点,这场变革将如何改写市场格局?检测企业又该如何抓住政策红利实现突围?

政策高压重塑行业生态 检测机构面临生死大考

2025年堪称工程检测行业的"监管元年"。从年初《建设工程质量检测管理办法》修订版全面实施,到各省市密集出台地方细则,政策收紧的信号异常强烈。以南昌市为例,洪住建规〔2025〕4号文明确要求检测机构建立全过程影像记录留痕机制,对混凝土抗压强度等关键指标的检测数据实现自动采集上传,无全市统一流水号和防伪二维码的检测报告不得作为验收依据。这种"透明化监管"模式已在长三角地区率先试点,预计2026年将全国推广。

资质门槛的大幅提升正在引发行业洗牌。江苏省新实施的检测管理细则规定,检测机构核心技术人员需具备高级职称且10年以上经验,检测设备必须为近5年内购置并经权威校准。更严苛的是,同一单位工程的同一检测项目不得委托多家机构,这直接切断了中小机构靠"分食项目"生存的路径。据行业报告统计,2025年一季度全国检测机构注销数量同比激增47%,其中长三角地区淘汰率最高,达到28%。

检测费用单列制度的落实彻底改变了行业盈利模式。以往建设单位将检测费转嫁施工方的做法被明令禁止,新规要求检测费用在概预算中单独列支并由建设单位直接支付。安徽建工检测公司财务总监透露,这一政策使他们的应收账款周期从90天压缩至45天,但同时也面临建设单位压价的压力,部分项目报价较2024年下降15%。市场正从"低价竞争"转向"价值竞争",那些能够提供数据溯源、风险预警等增值服务的机构开始获得溢价能力。

监管技术的升级让数据造假无所遁形。湖南省要求检测机构对收样、检测区域进行全景视频监控,影像资料保存至少10年。更致命的是"区块链存证"技术的应用,喀什正信检测公司开发的管理系统已实现关键数据上链存证,2025年上半年成功拦截17起试图篡改报告的行为。业内专家直言,随着《数据安全法》在检测领域的细化实施,传统"人情检测"的生存空间将被彻底挤压。

技术革命重构检测流程 AI与BIM成转型核心引擎

在安徽某检测公司的智能实验室里,混凝土抗压强度检测机器人正以每小时36组的速度完成检测,这一效率是人工操作的3倍以上。这个投资4000万元打造的智能检测集群,涵盖建筑材料、钢结构等8大领域,通过全自动钢筋力学性能检测系统实现样品自动抓取、检测与数据上传,单日检测通量提升至传统设备的3倍。截至2024年底,该公司智能设备覆盖率达70%,检测数据自动采集率超80%,平均检测周期从7天压缩至3天。

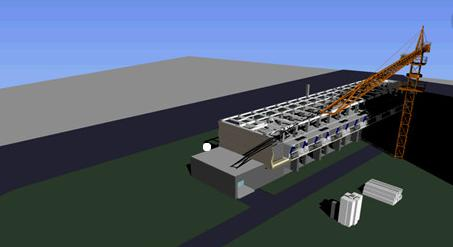

BIM技术的深度应用正在颠覆传统检测模式。广州某检测中心开发的BIM协同平台,将3D模型与检测数据实时关联,当发现钢筋间距偏差时,系统会自动定位对应构件并推送整改方案。武汉某集团更是将BIM与物联网结合,在基坑监测中部署光纤传感器网络,形成"感知-预测-响应"的智能预警闭环,该系统已成功预警12起潜在坍塌风险,获得国家发明专利。

AI视觉识别技术在缺陷检测领域大显身手。上海某检测机构研发的混凝土裂缝识别系统,通过深度学习算法实现92%的识别准确率,较人工检测效率提升40倍。更令人惊叹的是无人机倾斜摄影检测系统,可对超高层建筑外立面进行毫米级扫描,彻底规避高空作业风险。北京某地标项目使用该技术后,外墙检测工期从28天缩短至7天,成本降低62%。

检测数据的价值正在被重新定义。江苏某检测集团构建的工程质量大数据平台,整合近5年1200个项目的检测数据,通过机器学习生成"结构健康指数",能提前6个月预测潜在质量风险。这种从"被动检测"到"主动预警"的转变,使该公司在2025年新签合同额增长35%,其中增值服务占比达28%。

绿色建筑与城市更新打开新蓝海 检测机构加速赛道布局

2025年新建建筑中绿色建筑占比需达80%的政策目标,正催生千亿级检测市场。超低能耗建筑的热工性能检测成为新热点,北京某检测机构开发的"建筑能耗模拟分析系统",可精准计算围护结构传热系数,已应用于50余个项目,帮助客户节能率提升15%以上。绿色建材认证更是兵家必争之地,国检集团2025年上半年绿建检测业务收入同比增长41%,毛利率高达38%。

既有建筑检测需求呈爆发式增长。住建部要求2025年前完成全国城镇老旧小区安全隐患排查,仅上海就有2.3万栋既有建筑需进行结构安全性评估。上海某检测公司开发的"非接触式结构健康监测系统",通过雷达波技术实现不扰民检测,在静安区老旧小区改造项目中,检测效率较传统钻芯法提升8倍,成本降低40%。

装配式建筑检测成为细分领域新贵。随着装配式建筑占比提升至30%,构件质量检测需求激增。江苏某检测机构研发的"预应力孔道灌浆密实度检测仪",解决了装配式结构的隐蔽工程检测难题,2025年订单量突破2000单,市场占有率达65%。行业报告预测,到2030年装配式建筑检测市场规模将突破80亿元,年复合增长率保持28.6%。

碳中和目标推动检测指标体系重构。《建筑碳排放计算标准》新增的强制性检测条款,使碳足迹分析成为常规检测项目。安徽某检测公司开发的"全生命周期碳核算系统",已为省内200余个项目提供碳排放检测服务,相关业务收入占比从2024年的8%跃升至2025年的23%。值得注意的是,欧盟碳边境调节机制(CBAM)的实施,正倒逼出口导向型建筑企业加强碳检测能力,这为检测机构带来了跨境业务机会。

行业整合加速 三类企业有望笑到最后

头部企业通过并购重组快速扩张版图。2025年上半年,某集团以1.2亿元收购浙江某区域检测龙头,将华东市场份额提升至18%;某检测则通过控股重庆某市政检测公司,切入西南基础设施检测领域。这种"全国性布局+区域深耕"的策略,使头部机构CR10市场份额从2024年的15%提升至2025年的22%。行业报告预测,到2030年头部企业市场集中度将突破35%,形成"全国性巨头+区域强者"的格局。

区域型机构凭借专业化服务找到生存空间。专注古建筑检测的苏州某机构,开发出基于红外热成像的木构缺陷识别技术,在江南园林修复项目中占据90%市场份额;深圳某检测公司则聚焦半导体厂房洁净度检测,为中芯国际等企业提供定制化方案,毛利率维持在45%以上。这些案例印证了"小而美"的可能性——在细分领域建立技术壁垒,同样能获得超额收益。

跨界融合正在催生新物种。广州某集团与某为合作开发的"智慧工地检测平台",将检测数据与施工管理系统实时对接;浙江某检测公司则联合保险公司推出"检测+保险"产品,当检测数据达标时可享受保费优惠。这种创新模式不仅提升了客户粘性,更打开了收入增长空间。数据显示,开展跨界服务的检测机构,其客户流失率比传统机构低23个百分点。

未来三年,行业将呈现"三极分化":全国性龙头通过资本运作和技术研发构建护城河;区域机构依靠本地化服务和专业特长占据细分市场;而那些缺乏资质、技术落后的中小机构将加速退出。对于想要突围的企业,建议重点关注三个方向:一是参与"一带一路"海外工程检测,东南亚基建项目正释放大量需求;二是布局新能源检测赛道,光伏电站、氢能管道检测增速超20%;三是开发检测设备租赁业务,帮助中小机构实现轻资产转型。

站在行业变革的十字路口,检测企业的命运将取决于今天的选择。那些能够拥抱政策变化、驾驭技术革命、洞察市场趋势的机构,不仅能在洗牌中存活,更将主导未来行业格局。正如一位资深检测工程师的感叹:"我们正在见证检测行业从'工程配角'向'质量主角'的历史性转变。"

下一篇:没有了...